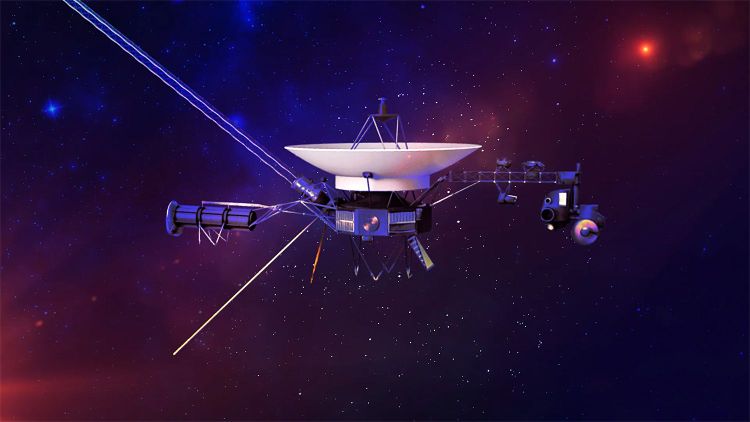

Voyager 1 hat es entgegen aller Wahrscheinlichkeit wieder einmal geschafft. Vor mehr als sechs Monaten waren bei der bald 50 Jahre alten Weltraumsonde gravierende Probleme aufgetreten. Die vergleichsweise urzeitliche Technologie der Veteranin, vor allem aber die gewaltige Distanz von 24 Milliarden Kilometern hatten die Ursachenfindung und Reparatur aus der Ferne zu einer schier unlösbaren Aufgabe gemacht. Einmal mehr schien sich der endgültige Abschied von dieser historischen Mission abzuzeichnen.

Doch nun konnte die Nasa einen Erfolg auf ganzer Linie verkünden: Alle vier verbliebenen Instrumente von Voyager 1 befinden sich wieder "im normalen wissenschaftlichen Betrieb", berichtete die US-Raumfahrtbehörde. In ihrem erfreulichen Statement stellt die Nasa fest, dass die Sonde ab jetzt wieder interstellare Teilchen, Magnetfelder und Plasmawellen untersuchen kann. Allenfalls "kleinere Arbeiten" seien noch erforderlich, beispielsweise die Neusynchronisierung der Zeiterfassungssoftware auf den drei Bordcomputern.

Digitales Kauderwelsch

Es ist eine bemerkenswerte Rückkehr der Sonde von einer Totgeglaubten. Angefangen hatte alles am 14. November 2023 mit einem plötzlichen Ausfall der Fähigkeit von Voyager 1, sinnvolle Informationen zur Erde zu senden. Statt der erwarteten Datenpakete kam bei der Mission-Control am Jet Propulsion Laboratory (JPL) des California Institute of Technology nur eine sich wiederholende Folge von Nullen und Einsen an, als wäre Voyager in einer Schleife hängengeblieben.

Nachdem zunächst andere Ursachen ausgeschlossen werden konnten, führte das Voyager-Team das Problem auf eine Fehlfunktion in einem von drei Bordcomputern zurück. Die Computer sind Teil des Flugdatensystems (FDS), einer zentralen Komponente des "Sondengehirns". Die Hauptaufgabe des FDS besteht darin, Daten von den wissenschaftlichen Instrumenten sowie Informationen zum Zustand der Sonde zu sammeln. Die Daten werden zu einem Paket verschnürt und an die sogenannte Telemetrie-Modulationseinheit (TMU) weitergereicht, die das Ganze im Binärcode zur Erde sendet.

Ursachensuche

Als Lichtblick und möglicher Ausweg aus der Misere erwies sich die Tatsache, dass Voyager 1 trotz der Fehlfunktion noch in der Lage war, Befehle von der Erde zu empfangen und auszuführen. Nachdem die gute alte "Herunterfahren und neu starten"-Methode keinen Erfolg gebracht hatte, machten sich die Forschenden auf die Suche nach dem konkreten Bauteil, der hier offensichtlich Mucken machte. Die Analysen dauerten viele Wochen und erforderten unter anderem schweißtreibende Archivarbeit. Immerhin musste sich das Team durch jahrzehntealte Handbücher und technische Dokumentationen wühlen.

Das war jedoch bei weitem nicht die größte Hürde auf dem Weg zur Genesung von Voyager 1. Die enorme Entfernung machte jeden Versuch, hinter die Quelle der technischen Probleme zu kommen, zu einer gewaltigen Geduldsprobe: Schickt man von der Erde aus Steuerungsbefehle an die Sonde, dauert es 22,5 Stunden, bis sie nach einer Strecke, die der 162-fachen Distanz zwischen Erde und Sonne entspricht, dort ankommen. Das bedeutet, dass die Spezialistinnen und Spezialisten der Mission 45 Stunden warten mussten, um zu erfahren, ob eine Maßnahme zu einem gewünschten Ergebnis geführt hat.

Bangen um die Veteranin

Im Februar 2024 konnte das Bodenteam die Ursache für die Fehlfunktion in einem ganz bestimmten Speicherbaustein des FDS verorten. Ob eine Fernwartung tatsächlich gelingen könnte, war zu diesem Zeitpunkt aber keineswegs sicher – im Gegenteil: "Es wäre ein großes Wunder, wenn wir sie zurückbekommen würden", erklärte damals Suzanne Dodd, die Leiterin des Voyager-Projekts. Es sei jedenfalls bei weitem der problematischste Zwischenfall, den sie während ihrer Zeit als Voyager-Projektmanagerin erlebt hatte.

Der verrückt spielende Chip ist für die Speicherung eines Teils der FDS-Daten sowie des Softwarecodes für den FDS-Computer verantwortlich. Da sich der Chip naturgemäß nicht reparieren lässt, musste das Team eine andere Lösung finden. Schließlich gelang es den Forschenden, den entsprechenden Code durch unversehrte Chips an anderer Stelle im FDS-Speicher zu schleusen. Damit das funktionieren konnte, musste der Code in Abschnitte unterteilt und an verschiedenen Stellen des Flugdatensystems abgelegt werden.

Auf dem richtigen Weg

Mit beinharter Kodierarbeit gelang es am 18. April erstmals, Softwarecode, der für die "Verpackung" der technischen Daten des Raumfahrzeugs zuständig ist, an seinen neuen Platz im FDS-Speicher zu übertragen. Als am 20. April die mit Hochspannung erwartete Antwort von Voyager 1 eintraf, zeigte sich, dass man auf dem richtigen Weg war: Die Modifikation hatte funktioniert – und Voyager 1 schickte erstmals wieder sinnvolle Informationen über ihren Funktionszustand und Status sowie Daten von zwei der vier noch arbeitenden Instrumente.

In den folgenden Wochen setzte man diesen technisch heiklen Weg fort, was nun zur Freude aller Beteiligten dazu führte, dass alle vier verbliebenen wissenschaftlichen Instrumente von Voyager 1 wieder in Betrieb sind und anstandslos mit der Mission-Control kommunizierten. Die Nasa hat mittlerweile auch einen konkreten Verdacht, was die Fehlfunktion des Chips ausgelöst haben könnte: Nachdem die Sonde bereits 2012 den schützenden Einflussbereich der Sonne verlassen hatte und in den interstellaren Raum eingetreten war, ist sie einem Strom an geladenen Teilchen aus den Tiefen des Weltraums ausgesetzt.

Mysteriöse Ursachen

Möglicherweise war Voyager 1 auf ihrer Reise von solchen Partikeln in fataler Weise beschädigt worden. Auch die Auswirkungen einer kleinen Wolke von uraltem Plasma, das von einem fremden Sternsystem stammt, käme als Ursache infrage, so die Nasa. Was auch immer für den Ausfall gesorgt hat, den bewundernswerten Anstrengungen des Voyager-Teams ist es zu verdanken, dass sich die betagte Sonde entgegen manchen Befürchtungen nun doch wieder für eine Weile zumindest ihren Messungen widmen kann.

Doch selbst wenn Voyager 1 im 47. Jahr ihrer Reise durchs All für immer verstummt wäre, die Mission hat sich bereits vor Jahrzehnten als voller Erfolg erwiesen. Immerhin haben sie und ihre Schwesternsonde Voyager 2 im Verlauf ihres langen Lebens mehrfach Geschichte geschrieben: Seit ihrem Start am 5. September 1977 an Bord einer Titan-IIIE-Centaur-Rakete hat Voyager 1 über 24,4 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Kein anderes Raumfahrzeug ist je so weit gekommen. Voyager 2 liegt mit 19,9 Milliarden Kilometern nur knapp dahinter.

Zwischen 1979 und 1989 flogen die beiden Sonden auf unterschiedlichen Bahnen an Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun vorüber und schickten erstmals spektakuläre Nahaufnahmen von den großen Gasplaneten und ihren Monden zur Erde. 2012 schließlich verließ Voyager 1 die vom Sonnenwind erreichte Region des Sonnensystems und trat in den interstellaren Raum ein. Voyager 2 folgte ihrer Schwester 2018 auf der annähernd gegenüberliegenden Seite der Sonne.

Das sichere Ende kommt bald

Mit hemdsärmeligen Tricks und technischen Kniffen war es den Missionsverantwortlichen in den letzten Jahrzehnten trotz Alterswehwehchen und einiger technischer Probleme gelungen, Voyager 1 und 2 am Leben zu erhalten. Dennoch: Auch die längste aller Nasa-Missionen hat ein Ablaufdatum, und das gibt das Energiesystem der Voyager-Sonden vor. Die wissenschaftlichen Instrumente und die Kommunikationsanlagen der beiden Voyagers werden von je drei Radionuklidbatterien mit Strom versorgt. Da die Zerfallsraten des enthaltenen Plutonium-238 bereits stark abgenommen haben, kommt es zu einem Leistungsschwund, der sich durch die Abschaltung von Messinstrumenten bald nicht mehr ausgleichen lässt.

Das Nasa-Team geht davon aus, dass die Energiereserven der Voyager-Sonden allenfalls noch fünf bis sieben Jahre reichen dürften. Doch selbst wenn die Veteraninnen verstummen sollten, ihre Reise ist keineswegs vorüber: Voyager 1 wird in etwa 16.000 Jahren in 3,5 Lichtjahren Distanz an Proxima Centauri vorüberziehen und in den nächsten 400.000 Jahren drei weiteren Sternen verhältnismäßig nahe kommen. Auf einer größeren Zeitskala werden die beiden Voyager-Sonden einmal alle 225 Millionen Jahre das Zentrum unserer Milchstraße umrunden. (Thomas Bergmayr, 18.6.2024)