Bei Stromüberschuss sollen Gewichte in die Höhe bewegt werden, die beim Herablassen einen Generator antreiben – das ist das Konzept von Energy Vault.

Sonne und Wind werden langfristig gewinnen – so viel steht fest. "Die Welt wird in den nächsten fünf Jahren so viel erneuerbare Energien ausbauen wie in den 20 Jahren zuvor", sagte Fatih Birol, der Direktor der Internationalen Energieagentur (IEA), vergangene Woche. Bereits 2025 werden erneuerbare Energien die Stromgewinnung aus Kohle überholen.

Doch selbst wenn Photovoltaik und Windenergie immer konkurrenzfähiger werden, bleibt ein großes Problem bisher ungelöst: Wohin mit dem Strom, wenn zu viel produziert wird? Und woher ihn nehmen, wenn es zu wenig davon gibt? Solarpaneele produzieren etwa ausgerechnet dann wenig Energie, wenn wir sie am dringendsten brauchen– nämlich abends, wenn Herdplatten und Duschen aufgedreht werden.

Notwendige Energiespeicher

Besonders gefürchtet ist die sogenannte Dunkelflaute, also Zeiten, in denen weder Sonne noch Wind ausreichend Energie liefern. Derzeit springt in solchen Fällen ein Gaskraftwerk ein.

Die Energiewende ist nur so gut wie ihre Speicher. Große Hoffnungen werden deshalb in Batteriespeicher gesetzt. Doch für Energiespeicherung im großen Stil sind diese noch zu teuer. Über 90 Prozent der globalen Energiespeicher sind deshalb Pumpspeicherkraftwerke, die seit Jahrzehnten zuverlässig funktionieren. Doch nicht überall gibt es Berge und Wasser.

Das Schweizer Unternehmen Energy Vault will eine Alternative zu Speicherseen und Batterien gefunden haben. Das Konzept scheint einfach und doch genial: Bei Stromüberschuss stapeln Kräne Blöcke übereinander. Bei Energiebedarf werden diese wieder heruntergelassen – und dabei ein Generator angetrieben, der die wiedergewonnene Energie wieder ins Stromnetz einspeist. Mehr als 80 Prozent der Energie sollen dabei erhalten bleiben. Die Blöcke sollen dabei aus recycleten Materialien hergestellt werden.

Einfaches Prinzip

Der Ölkonzern Saudi Aramco hat bereits in Energy Vault investiert, ebenso die japanische Softbank und Stromkonzerne. Inzwischen ist das einstige Start-up börsennotiert. Das Konzept fasziniert – und polarisiert.

Ein Video, in der ein Youtuber erklärt, warum Energy Vault eine "dumme Idee" sei, hat auf der Plattform über drei Millionen Aufrufe. Die Hauptkritik: Die ursprünglich vorgeschlagene Krankonstruktion sei anfällig für Wind. Dazu komme, dass die Anlage viel zu teuer sei und mit 35 Megawattstunden nur die Tagesproduktion zweier kleiner Windräder speichern könne. Ein Shortseller, der von sinkenden Kursen profitieren würde, wirft dem Unternehmen zudem vor, Anlegende mit zu zuversichtlichen Projektankündigungen gezielt zu täuschen. Was ist dran an den Vorwürfen?

Chance als Langfristspeicher

Julian David Hunt freut sich grundsätzlich, dass Gravitationsspeicher an Relevanz gewinnen. Er forscht am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bereits seit Jahren an der Technologie. "Aber ich habe die Befürchtung, dass diese Entwicklung ein Schuss ins Knie ist", sagt Hunt dem STANDARD.

Der Grund: Energy Vault gibt an, Strom für einige Stunden speichern zu wollen. Damit konkurriere das Unternehmen mit Batterien, sagt Hunt. Diese würden als Kurzzeitspeicher aber laut dem Forscher immer günstiger, zuverlässiger und einfacher zu betreiben sein.

Eine Chance hätten Projekte wie Energy Vault nur als Langzeitspeicher, etwa um Solarenergie in die sonnenarme Zeit zu überwintern. Gravitationsspeicher "aufzuladen" und zu "entladen" sei aufgrund der Motoren und Generatoren teuer, die Energiespeicherung an sich hingegen günstig. Denn während Batterien an Kapazität verlieren, verursachen die Gewichte, einmal nach oben gehievt, kaum noch Kosten.

Doch könnte Energy Vault nicht auch als solcher Langfristspeicher genützt werden? "Das vorgeschlagene Design ist viel zu teuer", sagt Hunt. Nur für den Zweck der Energiespeicherung eigens einen Höhenunterschied zu erschaffen, würde sich niemals rentieren. Auch die Blöcke zu produzieren sei teuer und nicht gerade nachhaltig. Deshalb könnten Konzepte wie jenes von Energy Vault auch nicht mit Pumpspeicherkraftwerken konkurrieren.

Wasser bleibt günstiger

"Es wird immer günstiger sein, Wasser in einen Berg durch Turbinen laufen zu lassen", sagt Hunt. Wo das nicht möglich ist, schlägt er vor, existierende Höhenunterschiede zu nutzen. In aufgelassenen Minen befinden sich etwa bereits Schächte, die hunderte Meter in die Tiefe führen. In diesen könnte schweres Material, etwa Sand, im Sommer in die Höhe gezogen und im Winter über mehrere Monate wieder herabgelassen werden.

Vorhandene Höhenunterschiede könnten auch in Hochhäusern genutzt werden, wo Lifte Gewichte in die oberen Etagen befördern und bei Strombedarf wieder absenken. Doch auch diese Art des Gravitationsspeichers werde eine Nische bleiben.

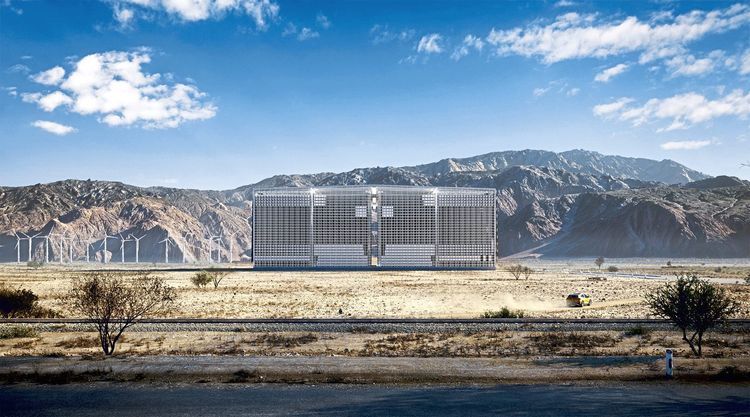

Energy Vault hat das Design inzwischen überarbeitet, statt auf Kräne setzt das Unternehmen nun auf eine modulare Stahlkonstruktion mit bis zu 100 Meter Höhe, in der die Blöcke in mehreren Dimensionen verschoben werden. Die Anlage soll nun auch starkem Winden standhalten können. Von außen sieht der Energiespeicher nun nicht mehr wie ein Baukran, sondern wie ein gigantisches Lagerregal aus. Das Prinzip bleibt das gleiche. Derzeit baut das Unternehmen an einem ersten Exemplar in China, das 100 Megawattstunden Energie speichern soll.

Neues Design

Das Kranmodell, von dem es in der Schweiz bis vor kurzem auch einen Prototyp gab, wäre in vielen Regionen problemlos einsetzbar gewesen. "Aber wir wollten ein Standardsystem haben, das wir überall einsetzen können", sagt Robert Piconi, CEO von Energy Vault. Dass eine einzelne Anlage nur wenige Megawattstunden speichere, sei zu vernachlässigen – denn sie sollen ohnehin dort gebaut werden, wo viel Platz verfügbar ist, etwa neben Solar- oder Windfarmen. Infrage kommen für Energy Vault etwa die Standorte stillgelegter Kohlekraftwerke, wo die benötigten Anschlüsse ans Stromnetz bereits vorhanden sind und sich Bauschutt zu den benötigten Gewichten recyceln ließen.

Die Kritik von Forscher Hunt, dass die Gravitationsspeicher nicht mit Batterie- und Pumpspeichern konkurrieren können, kann Piconi nicht nachvollziehen. Wenn es sich nicht lohnen würde, würden Kunden die Systeme nicht bestellen, sagt der Firmenchef gegenüber dem STANDARD. Kurzzeitspeicher von wenigen Stunden würden sich schon deshalb lohnen, weil die Gewichte nicht so schnell verschleißen wie Batterien. Während Batterien eine Lebensdauer von 15 Jahren hätten, könnte ein Gravitationsspeicher über 30 Jahre hinweg arbeiten.

Inzwischen hat Energy Vault trotzdem auch mehrere Energiespeicher mit Batterie- und Wasserstofftechnologie auf der Auftragsliste. Ein Eingeständnis, dass diese den Gravitationsspeichern überlegen sind, sei das aber nicht. Energy Vault entwickelt auch eine Software, die sich für andere Energiespeicher einsetzen lässt – und genau nach diesen hätten Kunden gefragt. "Unser Fokus bleibt aber bei den Gravitationsspeichern", sagt der Energy-Vault-Chef.

In Richtung Kritiker sagt Piconi: "Sie werden schauen, wenn wir erst einmal fertig sind." Die Anlage in China soll im ersten Halbjahr 2023 in Betrieb gehen. Dann wird sich zeigen, ob die Kritiker schauen – oder die Investoren durch die Hände. (Philip Pramer, 14.12.2022)