Das Interesse ist beträchtlich. Im Stundentakt kommen Journalisten und Journalistinnen. Gaea Schoeters sitzt im Salon des Zsolnay-Verlags am Nachmittag vor ihrer Lesung an einem großen Tisch. Vor sich eine Tasse Tee. Sie trägt einen burschikosen Haarschnitt und hat sehr wache Augen, freundlich sagt sie "Hallo" und ist bereit für die nächsten sechzig Minuten Gespräch. Der herrliche Guglhupf bleibt weiterhin unangeschnitten, lieber nascht sie ein paar mitgebrachte Nüsse.

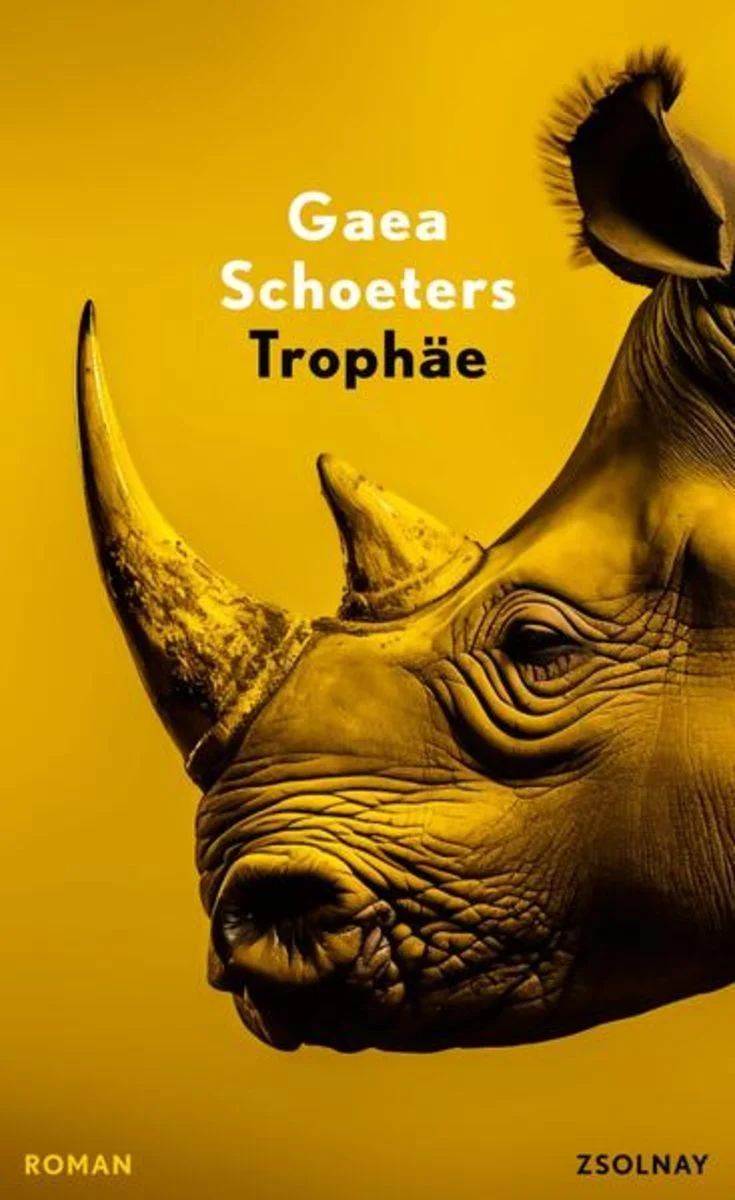

Die flämische Autorin hat mit ihrem neuen Roman auch in ihrer Heimat schon viel Aufsehen erregt. Wer ihn gelesen hat, hätte ihn vielleicht auch einem männlichen Autor zugeschrieben, jemandem mit Vollbart vielleicht, wie zum Beispiel Ernest Hemingway oder Joseph Conrad einen getragen haben. Auch sie selbst ist überrascht. Hätte ihr vor Jahren jemand gesagt, sie würde einen Roman über eine Großwildjagd in Afrika schreiben, sie hätte es nicht geglaubt. Diese höfliche, unprätentiöse Person hat tatsächlich nichts gemein mit ihrem Hauptprotagonisten, einem schwerreichen, selbstgerechten US-Amerikaner, der zur Jagd auf die Big Five immer wieder nach Afrika fliegt, sich aber sonst nicht viel für den Kontinent, seine Menschen oder Verfasstheiten zu interessieren scheint.

Eine Schwäche für Figuren

Gaea Schoeters hat eine Schwäche für Figuren, die anders sind als sie, erzählt die belgische Autorin, die Niederländisch schreibt und spricht. Das war auch in ihren vorangegangenen vier sehr unterschiedlichen Büchern so, die noch nicht ins Deutsche übersetzt sind. Apropos Deutsch. Das spricht Schoeters, 48, ausgezeichnet, sie hat es noch schnell gelernt, als klar war, dass ihr Roman für den deutschen Markt übersetzt werden wird. Das war etwa vor zwei Jahren, und bei Zsolnay sind alle noch immer begeistert, dass Schoeters nun all ihre Lesungen, Interviews und nächste Woche auch ihre Auftritte in Leipzig in deutscher Sprache absolviert.

Die Themenfindung für Trophäe war Zufall. Beim Scrollen im Netz stieß sie auf eine Werbung für die Jagd auf eine seltene Steinbockart in Pakistan. Beim Weiterlesen wurde klar, dass mit dem Geld dieser Jagdlizenzen auch ein Zucht- und Schutzprogramm genau dieser Tiere finanziert wird. Schoeters fand das faszinierend, pervers und ziemlich schnell heraus, dass das in vielen Ländern, wo die Korruption hoch und das Geld knapp ist, so oder so ähnlich funktioniert. Als sie beim Weiterrecherchieren irgendwann auf die berühmte Großwildjagd-Serie des britischen Fotografen David Chancellor stieß und auf einem der Bilder ein Mann, der inmitten seiner Trophäensammlung saß, sie stark an ihren langweiligen Steuerberater erinnerte, war ihr Interesse geweckt: Wieso machen Menschen so etwas?

"Fiktion ist ein Weg, das herauszufinden", sagt Schoeters. So jedenfalls begann ihr Ausflug in die Welt der Großwildjagd. Dabei hat Schoeters selbst nie ein Tier getötet, also nichts, das größer als eine Mücke ist, und die nur zufällig. "Mit Töten bin ich sehr schlecht", sagt die Erfinderin ihres streitbaren und nicht sehr sympathischen Jagdhelden Hunter White. Ja genau: Hunter White. Er steht exemplarisch in dieser Geschichte, und das soll er auch. "Der Name ist Programm", so Schoeters, und es ist kein Zufall, wenn einem beim Lesen von Trophäe irgendwann der Begriff Parabel in den Sinn kommt. Dieser weiße Großwildjäger kommt nach Afrika, fühlt sich zunächst allem und jedem moralisch überlegen, mit der Natur und den Menschen vor Ort hat er wenig am Hut, er kann sich ohnehin alles kaufen. Es geht um Kolonialismus und Postkolonialismus, also um Fragen des Lebensstils, der Ausbeutung und Gerechtigkeit. Mit ihrer Hauptfigur stellt Schoeters westliche Denkmuster infrage und auch die sehr überhebliche Idee, dass die sich überall in die Welt exportieren lassen.

Wer hat welches Selbstbild?

Aber so wie für Hunter White sämtliche Gewissheiten im Laufe seines Jagdtrips und der immer irrsinniger werdenden Handlung, in die er sich selbst und der Roman ihn hineintreiben, zerbröseln, lösen sich auch sämtliche Gewissheiten für jene auf, die diesen Roman gerade lesen. Auch das war Schoeters’ Absicht. Mit Trophäe wollte sie auf möglichst vielen Ebenen vom Schwarz-Weiß-Denken wegkommen, tiefer hinein in die finsteren Grautöne menschlicher und geopolitischer Abgründe und Verfasstheiten: Wer ist gut? Wer oder was ist böse? Wer hat welches Selbstbild? Welche (Lebens-)Geschichten und Prägungen? Wer macht was, aus welchen Motiven?

Und jetzt kommt die Frage, die vielleicht am besten beantworten kann, warum Gaea Schoeters’ Roman überraschend viel Aufsehen erregt hat, und sie lautet: Darf sie das überhaupt? Darf eine weiße, europäische Autorin im Jahr 2024, Stichwort Cultural Appropriation, einen Roman über Afrika schreiben? Und wie gefährlich ist das Terrain, auf dem sie sich mit dieser Geschichte (bis zu ihrem bitteren Ende, mehr wollen wir hier nicht spoilern) bewegt? Niemand hat sich darüber mehr Gedanken gemacht als Schoeters selbst. "Muss das wirklich sein?", fragt sie sich beim Gespräch in ihrem Wiener Verlag ganz explizit: "Muss man einem Kontinent, der schon so viel Gewalt zu ertragen hat, noch ein gewalttätiges Buch hinzufügen?"

"Ja, es muss sein!"

Als Autorin kommt Schoeters immer wieder zur Überzeugung: "Ja, es muss sein!" Ja, sie muss das tun dürfen. Ja, sie muss das schreiben dürfen, und es darf auch wehtun. Warum? "Ganz einfach, weil wir uns zu unserer Kolonialgeschichte verhalten müssen!" Belgien hatte den Kongo. Und die Niederlande hatten Indonesien. "Schlimm", sagt Schoeters, sie befasst sich mit ihrem Buch also nicht mit afrikanischer Geschichte, sondern mit ihrer eigenen. Gaea Schoeters hat dazu zwei Jahre lang viel gelesen und recherchiert. Sie bezeichnet sich selbst in diesem Zusammenhang als "ziemlich obsessiv", sprich sie will einfach, dass alles stimmt, auch weil sie ohnehin das Gefühl hat, dass Leser und Leserinnen große Schritte mit ihrer Hauptfigur mitlaufen müssen: "Das können sie nur, wenn die Details stimmen."

Die allergrößte Überraschung in dem eine Stunde dauernden Gespräch ist dann die: Schoeters war nie in Afrika. Für all jene, die Trophäe gelesen haben, ist das tatsächlich unglaublich, weil ihre Natur- und Jagdbeschreibungen ungeheuerlich wirklichkeitsgetreu sind und auch, weil ihr eigenes Leben eine sehr rege Reisetätigkeit aufweist. Wer des Niederländischen mächtig ist oder ein Übersetzungsprogramm bemüht, kann das in einer sehr kurzweiligen Biografie auf ihrer Homepage nachlesen.

Dort schreibt sie zum Beispiel, dass sie 1976 am heißesten Tag des Jahres geboren wurde und überzeugt ist, dass dieser Umstand ihr Reisefieber entfacht hat. Und tatsächlich war sie ihr Leben lang viel unterwegs, in Asien, im Iran oder im Jemen. Und eigentlich wollte sie für die Recherche zu Trophäe unbedingt nach Afrika, hatte schon alles vorbereitet, sprich ein Resort gebucht, aber dann kam Covid – und ihr blieb nur unendlich viel Jagdliteratur (der Autor G. A. Hunter hat einen Platz in ihrem Roman bekommen), das Internet und alles, was sich auf Youtube zum Thema finden ließ, zum Beispiel sämtliche Tiergeräusche und wie sie sich nachts um ein Lagerfeuer anhören. Heute ist sie überzeugt, dass ihr Roman ein anderer geworden wäre, wäre sie für die Recherche vor Ort gewesen: "Ich hätte es viel schwerer gehabt, meinen Figuren das alles anzutun." Das, was sie sagt, ist nachvollziehbar. Ihr Roman wäre vielleicht weniger exemplarisch.

Im ständigen Dialog mit dem Kanon

Beim Durchscrollen ihrer Homepage-Biografie wird auch klar, dass Schoeters von beiden Eltern eine umfassende Bildung in Sachen Lesen und Bücher erhalten hat. Da ist es nur logisch, dass sie sich in ihrer literarischen Arbeit immer wieder auf den Kanon bezieht, mit ihm in Dialog tritt. Drei Dinge brauche sie für jedes neue Buchprojekt: einen Plot, aber der sei im Detail noch nicht so wichtig, ein großes gesellschaftliches Thema, das in der Geschichte nebenbei mitläuft, und ein Werk aus dem Kanon, bei dem sie sich die Form entlehnt. Bei Trophäe, das liegt nahe, war es tatsächlich Joseph Conrads Herz der Finsternis mit seiner Anfangs- und Schlusssequenz. Auch bei Conrad verreist ein weißer Mann nach Afrika, der von Natur, Wildheit und einem ganz anderen gesellschaftlichen System schockiert ist, aber Schoeters lässt in Trophäe nicht nur Hunter White untergehen, sondern mit ihm seinen "white gaze", den weißen Blickwinkel und sein ganzes moralisches Denken.

Schoeters ist nicht nur ein drastischer Plot gelungen, sondern wie nebenbei zeigt die sonst auch sozialpolitisch engagierte Autorin in Trophäe auf, wie wenig die Themen Kolonialismus und Klimawandel in der westlichen Hemisphäre noch zusammengedacht werden. Sie kritisiert, dass wir noch immer nicht realisieren, dass wir alle auf einem gemeinsamen Planeten wohnen und Klimawandel nicht etwas ist, das wir outsourcen können.

Beginn einer Aufarbeitung

Bis heute ist es so: "Wir nehmen alle Reichtümer und lassen die Probleme dort." Ihr Roman erzählt also auch, was wir in Afrika mitunter zerstört haben – politisch, gesellschaftlich und klimatechnisch –, und davon, wie viele Opfer es gibt, die wir durch unsere Lebensweise verantworten. Erst in den vergangenen zehn Jahren werde der Kolonialismus in Belgien und den Niederlanden, so Schoeters, langsam aufgearbeitet. Sind wir damit fertig? "Nein, noch lange nicht."

Schoeters hatte Trophäe als Buch zunächst fertig in ihrem Kopf, erzählt sie. Als sie mit der Idee zu ihrer Verlegerin kam, musste die erst einmal tief durchatmen, hat ihr dann gesagt, sie sei froh, ihre Verlegerin und nicht ihre Mutter zu sein, und ihr dann das Go gegeben. Ihre Mutter wiederum, die sie ihr Leben lang nicht nur zum Lesen und eigenständigen Denken angeregt, sondern mit fünf auch in die Oper geschleppt hat, weswegen Schoeters heute auch Libretti schreibt, findet ihren Roman gut, aber extrem, vielleicht zu extrem. Aber nicht zuletzt ihre Eltern haben ihr beigebracht, dass Literatur und Fiktion Räume sind, in denen die Dinge ganz zu Ende gedacht werden können. Fiktion muss frei sein. Und auch Lesende dürfen sich manchmal ruhig vor sich selbst erschrecken, wie weit sie in so einer Geschichte gedanklich mitgehen.

Literarisches Ungleichgewicht

Im Haus ihrer Eltern steht jede Wand voller Bücher. Erst mit 35 Jahren hat sie realisiert, wie wenig Werke von Schriftstellerinnen die Bibliothek ihres Vaters bereithält und wie sehr davon ihre Art zu schreiben und zu erzählen beeinflusst wurde, wie weiß und männlich der Kanon ist. Ihr Vater hat mittlerweile angefangen, auch weibliche Autorinnen nachzulesen, und Schoeters ist heute Teil des Frauen-Schreibkollektivs Fixdit und in Leipzig wird sie zum Thema "Weibliche Wut, weiblicher Blick" auf einem Buchmessen-Podium zu Gast sein. Fixdit hat ein Manifest gegen Sexismus in der Literatur verfasst und sich die Frage gestellt: Wo sind wir hundert und mehr Jahre nach Virginia Woolf? "Noch nicht viel weiter", lautet Schroeters knappe Antwort.

Man kann immer noch die Schule beenden, ohne ein Buch von einer Schriftstellerin oder mit einer weiblichen Hauptfigur gelesen zu haben, kritisiert sie das literarische Ungleichgewicht. Sie selbst weiß nur zu gut: Jungs lernen weniger, sich in eine weibliche, Mädchen hingegen sehr gut, sich in eine männliche Perspektive zu versetzen. Und noch immer verkaufen sich Bücher mit männlichen Protagonisten besser, nicht nur in Belgien und den Niederlanden. Gaea Schoeters muss kurz auflachen, als sie das sagt, sie selbst hat scheinbar beides mit ihrem Großwildjäger-Roman Trophäe gerade bravourös bewiesen.

"Trophäe" als Film im Kopf

Das Buch in ihrem Kopf war zuvor eigentlich ein Film, erzählt die Autorin, die auch immer wieder Drehbücher schreibt. Wenn sie beim Schreiben nicht weiterwusste, konnte sie den Film einfach stoppen und sich die Szene anschauen. Wer sagt was? Ist es ein Close-up? Wie geht es weiter? Im Zsolnay-Verlag scheppert an dieser Stelle die Glocke und läutet die Zeit für das nächste Interview ein. Würde Trophäe verfilmt werden, wäre das ein weiterer Erfolg für die flämische Autorin Gaea Schoeters, aber noch lange kein Happy End, zumindest nicht für Hunter White. (Mia Eidlhuber, 17.3.2024)