Die im Dezember 2022 von den Erben nach Fritz Grünbaum in den USA eingereichten Klagen erweisen sich als lukratives Geschäft. Denn die Mehrheit der betroffenen US-amerikanischen Institutionen und Privatsammlungen kommt der geforderten Rückgabe von Werken Egon Schieles aus der einstigen Sammlung des österreichischen Kabarettisten nach.

Kaum restituiert, landen sie auf dem Markt: Knapp 20 Millionen Dollar (inkl. Aufgeld) spielten allein bei Christie's sechs Aquarelle und Zeichnungen im vergangenen November ein. Zwei andere Werke wurden über Private Sales für unbekannte Beträge verkauft. Am Donnerstag werden nun zwei weitere Aquarelle in New York versteigert, für die Christie's den Erben einen Erlös von insgesamt rund drei Millionen Dollar in Aussicht stellte.

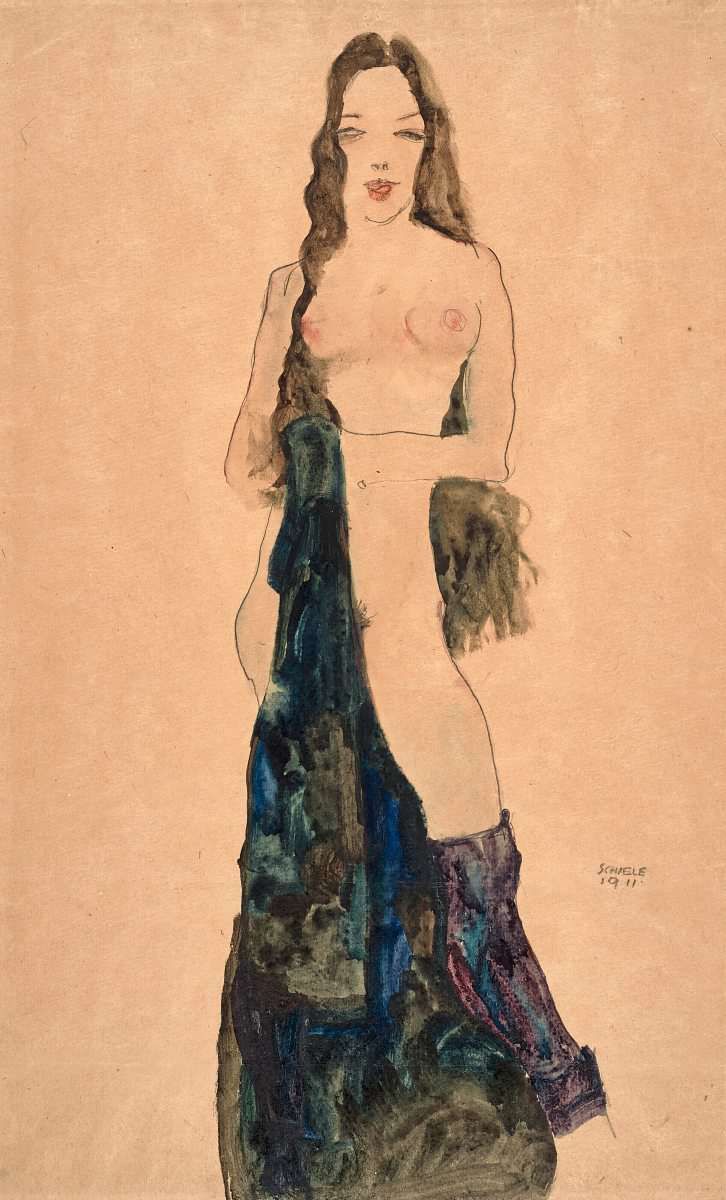

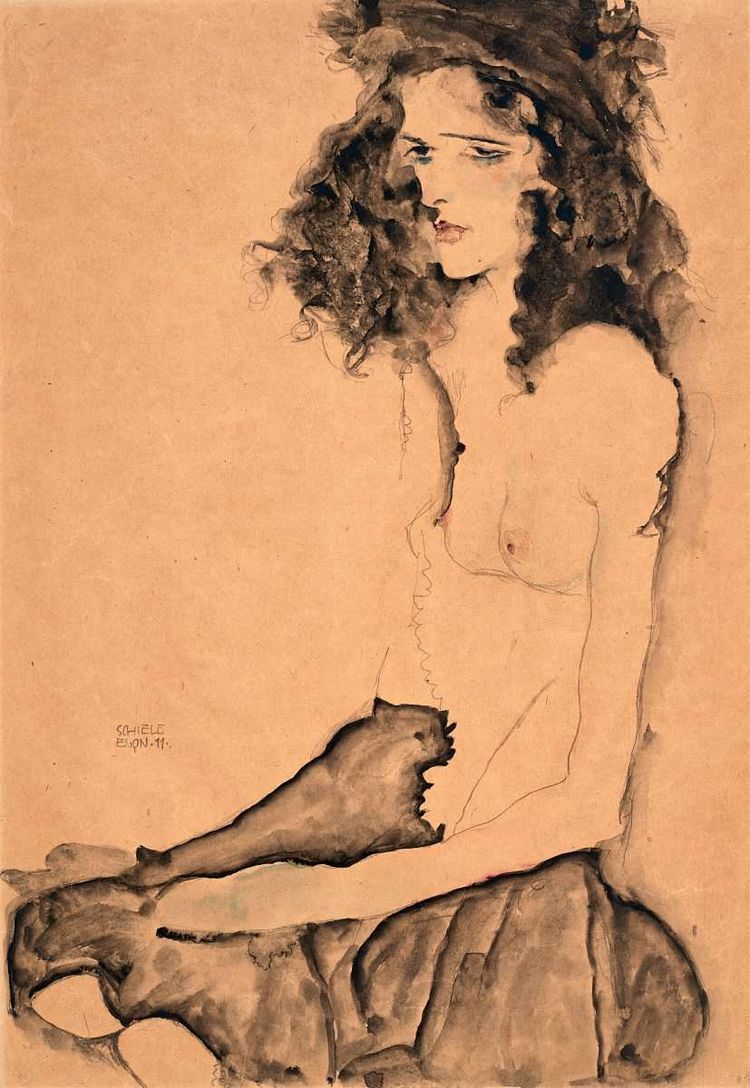

Das Bild Schwarzes Mädchen (1911), zuletzt im Allen Memorial Art Museum Oberlin College (Ohio) beheimatet, soll zwischen 700.000 und eine Million Dollar einspielen, der Stehende Akt mit Draperietuch (1911) aus der Sammlung von Serge Sabarsky weitere 1,2 bis 1,8 Millionen Dollar.

Die Gemeinsamkeit all dieser Werke: Sie waren Teil der Sammlung Grünbaums, wobei die rund 80 Arbeiten von Egon Schiele nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in den 1950er-Jahren von seiner Schwägerin über den Schweizer Kunsthandel verkauft wurden. Sieht man vom tragischen Schicksal der Ermordung Grünbaums (Dachau 1941) und seiner Ehefrau Lilly (Maly Trostinez 1942) ab, waren die Kunstwerke also im Verfügungsbereich der Familie verblieben.

In gut 20 Jahren Provenienzforschung für Werke in österreichischen Museen fand sich kein einziger Hinweis auf eine Entziehung in der NS-Zeit, weshalb die für das Leopold-Museum und die Albertina zuständigen Kommissionen am österreichischen Kunstrückgabegesetz orientiert eine Restitution ablehnten.

Kunstwerke entzogen

Im Zuge eines Verfahrens gegen einen Londoner Kunsthändler beurteilte ein US-Gericht die historischen Abläufe 2018 jedoch anders: Da Grünbaum seine Vermögenswerte nicht freiwillig an seine später ermordete Ehefrau übertragen habe, seien die Kunstwerke folglich in der NS-Zeit (sehr wohl) entzogen worden.

Darauf stützen sich seit Herbst vergangenen Jahres auch die Beschlagnahmeverfügungen der New Yorker Staatsanwaltschaft gegen die beklagten Institutionen und Sammler in den USA. Ein veritables Druckmittel, das in Kombination mit drohendem Reputationsverlust und potenziellen Verfahrenskosten die Wirkung nicht verfehlte.

Die bislang einzige Ausnahme: das Art Institute of Chicago (AIC), das die aquarellierte Zeichnung eines Russischen Kriegsgefangenen (1916) im Jahr 1966 bei der Galerie St. Etienne (New York) erworben hatte, nachdem sie von Otto Kallir 1956 bei Gutekunst & Klipstein (Bern) gekauft und in die USA importiert worden war. Im Schriftsatz der New Yorker Staatsanwaltschaft werden sowohl Eberhard Kornfeld, einstiger Betreiber des Schweizer Auktionshauses, als auch Otto Kallir als Beteiligte in einem kriminellen Netzwerk bezeichnet, die "Details über die von den Nazis inventarisierten Kunstverkäufe verschwiegen" hätten, wie Artnews berichtete.

Doch legaler Verkauf?

Das vor dem Bundesgericht verklagte AIC widerspricht dem Entzugsnarrativ vehement, auch unter Verweis auf ein älteres Urteil in der Causa (2011), in dem der Verkauf durch Grünbaums Schwägerin als legal bestätigt worden war. Eine vorläufige Entscheidung fiel hier im Februar zugunsten des Museums, das dem Richter zufolge "gutgläubiger Besitzer" sei – zudem wären die Ansprüche der Grünbaum-Erben bereits 2009 verjährt.

Der Ausgang dieses Verfahrens wäre für die beklagte Republik Österreich, die Albertina und das Leopold-Museum durchaus von Interesse. Denn es geht dabei um zwei Schiele-Werke im Bestand der Albertina sowie deren zehn im Leopold-Museum. Nach einiger Verzögerung wurde nun auch der Albertina – die nur Verwahrer, aber nicht Eigentümer der betroffenen Werke ist – die Klage jüngst zugestellt.

Auf STANDARD-Anfrage wird das vom Büro der Kunststaatssekretärin indirekt bestätigt. Zu gegebener Zeit seien Anträge auf Zurückweisung der eingebrachten Klagen geplant, wie es heißt. Wann das sein wird, ist derzeit unklar, da die Fristenläufe noch nicht festgelegt wurden. Ebenso wurde noch nicht über die Zuständigkeit US-amerikanischer Gerichte entschieden. Behandelt wird das dann wohl in einem Aufwasch. (Olga Kronsteiner, 16.5.2024)