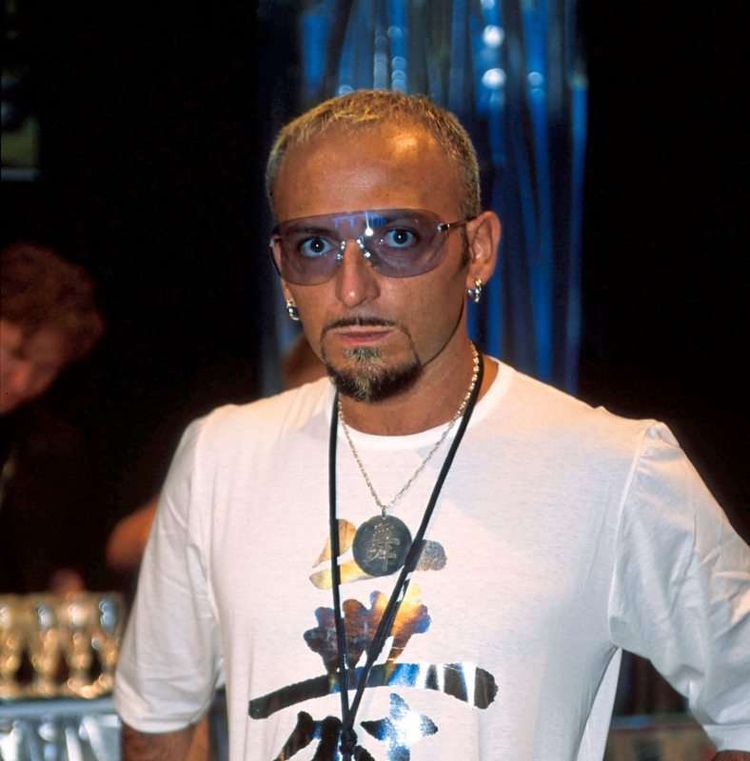

Wer seine Zeit hin und wieder in Sportstadien zubringt, wird eines wissen: dass Lieder, deren Refrain sich auf ein schlichtes dadaistisches "Dö, dö, dö ..." reduzieren lässt, die Stimmung bei ein paar Tausend anwesenden Brüllaffen schon merkbar heben. Kernkraft 3000 von Zombie Nation gehört dazu, Seven Nation Army der White Stripes auch, Neil Diamonds Sweet Caroline sowieso und natürlich: L'amour toujours von Gigi D'Agostino. Der italienische DJ, der in den 90er-Jahren seinen Job als Installateur aufgab, um statt Abflussrohren unvergessliche Eurodance-Hits zusammenzubasteln, darf seit einem Vierteljahrhundert nicht nur in Stadien, sondern auch bei allen Bauerndiscos und sich als progressiv verstehenden Raves keinesfalls fehlen.

Bis jetzt. Denn ein paar mit zu viel Nordseeluft abgefüllte Brüllaffen von der Insel Sylt sollen nun schuld daran sein, dass Schluss ist mit L'amour toujours. Das Handyvideo, in dem junge Männer Gigis Hit mit der dem Resthirn entstammenden Textzeile "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" umdichteten, ging viral und schien Schule unter rechten Recken und echten Deppen allerorts zu machen. Veranstalter wollten keine einschlägigen Gesänge riskieren und sprachen Spielverbote aus. Von der Uefa bis zu Radiosendern zogen zahlreiche Institutionen die Reißleine und den Zorn des Gigi auf sich: Was, bitte schön, könnten denn er und sein Lied dafür, fragt sich der Gecancelte zu Recht. Die einfache Antwort: nichts.

Österreichs liebster Gashupentechno

L'amour toujours erzählt in mehr von charakteristischem Gashupentechno als von Micky-Maus-Singsang geprägtem Stil von wehmütiger Liebe. Im Wiener Praterstadion, in dem die heimische Fußballnationalmannschaft in den letzten Jahren häufiger gewann als verlor, gehörte der Song als Surplus nach siegreichem Abpfiff längst zum Repertoire und reihte sich ein in die lange Liste an heimlichen Nationalhymnen. Wer wollte, konnte in den Text über jemanden, den man trotzdem liebt, obwohl man schon sehr oft sehr enttäuscht wurde, sogar Bedeutung legen. Dazu muss man wissen, dass Gigi D'Agostinos 1999 erschienener Partykracher damals nicht nur die größte je veranstaltete Loveparade vertonte, das gleichnamige Album (mit Hits wie Bla, Bla, Bla, The Riddle und La Passion) stand nirgendwo so lange auf Platz eins wie in Österreich. Kein Wunder also, dass sich von der konservativen Landeshauptfrau in Niederösterreich bis hin zu links-progressiven DJs wie Anna Ullrich zahlreiche Leute dieses Landes (mich eingeschlossen) ihren Gigi nicht wegnehmen lassen wollen.

Dass Rechtsextreme, ihre chronische Kreativitätsschwäche kompensierend, unschuldige Lieder kapern, diese einschlägig umtexten und so ins Netz stellen, ist seit Jahrzehnten bedauerliche Praxis. Löschen, ignorieren, konfrontieren wäre die Lösung, nicht aber das Original bestrafen. Dafür haben Leute wie Anna Ullrich einen anderen Vorschlag: Rückaneignen, trotzig erst recht spielen, am besten bei jeder nun startenden Pride-Parade, bei jedem Fest, wo es um Liebe und Geselligkeit geht. Für mich gehört dazu auch das Stadion. (Stefan Weiss, 6.6.2024)