Wer sich darauf einlässt, wird bei der neuen Mumok-Ausstellung Avant-Garde and Liberation einige neue Begriffe lernen. "Afrozentrismus" zum Beispiel. Nie gehört? Kein Wunder bei so viel hiesigem Eurozentrismus. Nun: Es geht bei dieser um 1900 entstandenen Denkrichtung um nichts weniger als darum, die westliche Kulturgeschichte von Afrika ausgehend zu lesen. Zu den mehr oder weniger steilen Hypothesen gehört, dass Jesus und Sokrates, vor allem aber Kleopatra und die alten Ägypter eigentlich schwarze Afrikaner gewesen seien. Gen-Analysen ägyptischer Mumien konnten das zwar nicht belegen, der Gedanke aber, dass die griechische Antike und damit Europa weit mehr von den Kulturen jenseits des Mittelmeers beeinflusst waren als von Norden her, ist heute Common Sense.

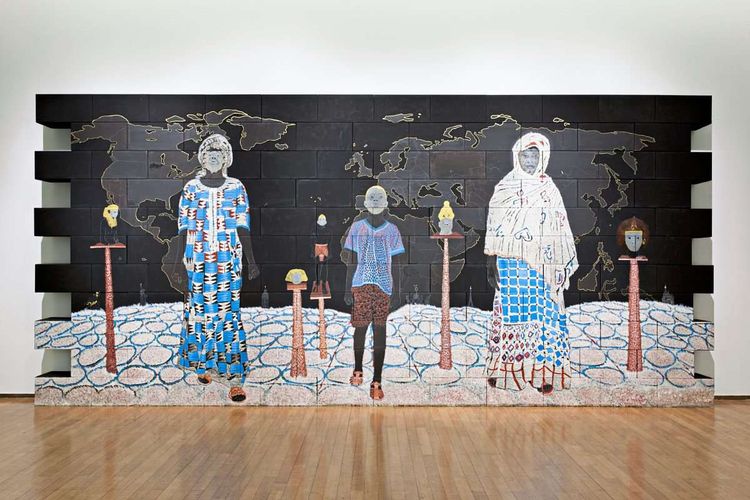

Unabhängig vom Streit um ägyptische Genpools ist es die Perspektivenverschiebung, die der senegalesische Maler Omar Ba in seinen Bildern anregen will. Auf seinem am Eingang zur Mumok-Ausstellung platzierten sieben mal drei Meter messenden Werk schreiten einem, von ägyptischen Stelen umringt vor einer Weltkarte mit Bau-Ikonen des westlichen Imperialismus, drei westafrikanisch gewandete Personen entgegen. Ein Kontinent auf der Suche nach seiner Geschichte heißt das Werk, das auch das Plakat der Ausstellung ziert und vieles auf den Punkt bringt: Es geht um die Frage, wie die Gegenwartskunst des Globalen Südens und People of Color des Nordens ihre Geschichte neu entdecken und kreativ daran anschließen können.

Viel Theoriesprech

Konzipiert hat die Ausstellung jemand, der ansonsten eher in der Theorie zu Hause ist: Christian Kravagna, Professor für Postcolonial Studies an der Akademie der bildenden Künste. Vor 20 Jahren beriet die Koryphäe des Fachs das Mumok in Sachen Kunstankauf aus dem Globalen Süden, einige der nun auf drei Stockwerke verteilt gezeigten Arbeiten sollen denn auch in die Sammlung übergehen.

Museen wollen damit ihre blinden Flecken tilgen, Großausstellungen wie die Documenta und aktuell die Venedig-Biennale sich ihre ersehnte gesellschaftliche Relevanz zurückholen. Das Mumok, heißt es, habe die Ausstellung auch Covid-bedingt bereits fünf Jahre vor sich hergeschoben. Viel Zeit, um viel Theoriesprech anzuhäufen. Das Vokabular der Begleittexte ist anspruchsvoll, böse gesagt sperrig, die Kreuz- und Querverweise in der postkolonialen Geschichte lassen die Denkerstirn schwellen. Aber: Mit gutem Willen und Zeitbudget ist man dabei.

Dann lernt man, wie sehr die Theorien des französischen Dekolonisierungsvordenkers Frantz Fanon noch heute Kunst aus Nordafrika (Mohamed Bourouissa) beeinflussen, welchen Stellenwert Mahatma Gandhi nach wie vor in Indien hat (Atul Dodiya) oder wie stark das schriftstellerische Werk des US-Bürgerrechtlers James Baldwin nachwirkt: Die amerikanische Künstlerin Zoe Leonard hat 53 Exemplare von Baldwins Buch The Fire Next Time von 1963 zu einem als Tipping Point betitelten Stoß aufgestapelt – Symbol für die ewige Wiederkehr der immer gleichen Kämpfe, wenn man etwa an die Polizeigewalt gegen Schwarze denkt, die an mehreren Stellen Thema ist. Der Ghanaer Serge Attukwei Clottey hat während einer Wien-Residency auch einen österreichischen Bezug dazu bearbeitet: Die fahrlässige Tötung des Schubhäftlings Marcus Omofuma durch Polizisten. Das Klebeband, an dem der Nigerianer 1999 erstickte, benutzt der Künstler nun als Material für seine Empowerment-Porträt-Bilder: Baldwin ist als Heldengestalt auch hier einer der Dargestellten.

Selbstporträts aller Art

Oft geht es auch um schwarze Selbstinszenierung und die Umdeutung klischeehafter Abbildungen. Der New Yorker Fahamu Pecou – seine Werke sind in der Schau zentral – befragt das Männlichkeitsbild im Hip-Hop oder lässt in einer Videoarbeit einen Totentanz der westafrikanischen Yoruba zu Ehren des in Mississippi ermordeten 15-jährigen Emmet Till aufführen. Maud Sulter aus Glasgow arbeitet sich in Serienselbstporträts mit dem Titel Les Bijoux ("Die Juwelen") an Charles Baudelaires haitianischer Geliebten Jeanne Duval (einst als Muse bezeichnet) ab: stolz statt untertänig. Die Ägypterin Iman Issa imaginiert sich mit kubistischen Plastiken in verschiedene historische Figuren als Selbstporträt hinein, darunter die Frauenrechtlerin Doria Shafik. Und der Roma-Angehörige Robert Gabris sorgt mit seiner queeren Performance, in der er sich wider die gesellschaftlichen Konventionen in ein Insekt verwandelt, für den zwar unfreiwilligen, aber vielleicht besten Beitrag zum Kafka-Jahr.

Es lohnt übrigens ein Blick ins umfassende Begleitprogramm zur Ausstellung. Nach fünf Monaten Renovierungs-bedingter Schließzeit will das Mumok wieder aus dem Vollen schöpfen. Man sollte aber gut ausgeschlafen hingehen. (Stefan Weiss, 7.6.2024)