Die selbstgebackene Torte, die Maria Eberstaller am Abend des 12. April 1945 in Döbling servierte, soll bescheiden gewesen sein. Den Anlass bot der Geburtstag ihres Ehemanns Richard Eberstaller, Wiener Landesgerichtsvizepräsident und einflussreicher NS-Funktionär, Mitglied der NSDAP seit Jänner 1931. Ebenfalls anwesend war Marias Vater, der Künstler Carl Moll, ein überzeugter Nationalsozialist, der sich schon 1928 öffentlich für den "Anschluss" an Deutschland begeisterte.

Ort der Feier war die Villa in der Wollergasse, die Moll 1906/07 von Josef Hoffmann für seine Patchworkfamilie erbauen ließ: für Ehefrau Anna, der einstigen Witwe seines Lehrers Emil Jakob Schindler, die er im Dezember 1938 zu Grabe getragen hatte, für die gemeinsame Tochter Maria sowie für die beiden Stieftöchter Grete (Legler) und Alma (Mahler-Werfel) – die eine war zu diesem Zeitpunkt bereits tot, die andere vor den Nationalsozialisten ins Exil geflüchtet.

Geplanter Abgang

Wie auch immer Moll, seine Tochter und sein Schwiegersohn die letzten Stunden verbrachten, anderntags waren sie verstorben: Suizid durch Vergiftung. Die Leichname wurden provisorisch im Garten beigesetzt, sechs Monate später exhumiert und schließlich am Grinzinger Friedhof bestattet. Die erst am 8. August des Jahres im Sterbebuch der Pfarre Heiligenstadt vermerkte "Granatverletzung und Blutverlust" sollte als vermeintliche Todesursache ein Begräbnis für den Katholiken Moll ermöglichen.

Der gemeinsame Selbstmord war geplant, dokumentiert in einem Brief an den damaligen Sekretär der Gesellschaft der Museumsfreunde: "Wir haben uns entschlossen alle drei gemeinsam einzuschlafen und nicht wieder aufzuwachen", da sein Schwiegersohn "sofort verhaftet" würde und "das Schlimmste zu erwarten" habe, sobald "die Bolschewiken von Wien Besitz ergriffen" hätten. "Ich schlafe reuelos ein, ich habe alles Schöne gehabt, was ein Leben zu bieten hat", verabschiedete sich Moll am 10. April.

Streit ums Erbe

Vom 11. April datiert die von Maria und ihrem Ehemann getroffene letzte Verfügung, die von Alma Mahler-Werfel jahrelang angefochten werden sollte. Denn von der Villa in Breitenstein abgesehen, die sie zum Schein ihrer Halbschwester übertragen hatte, war sie nicht bedacht worden. Stattdessen hatten die Eberstallers die Villa samt Einrichtung sowie Weinberge und einige Kunstwerke vier Justizangestellten vererbt. Einer von ihnen war Anton Klement, ein Regierungsrat, aus dessen Nachlass jüngst im Dorotheum zwei Gemälde Carl Molls versteigert wurden: für 78.000 Euro Die große Pappel (1928) und für 52.000 Euro das Stillleben Begonie (1930).

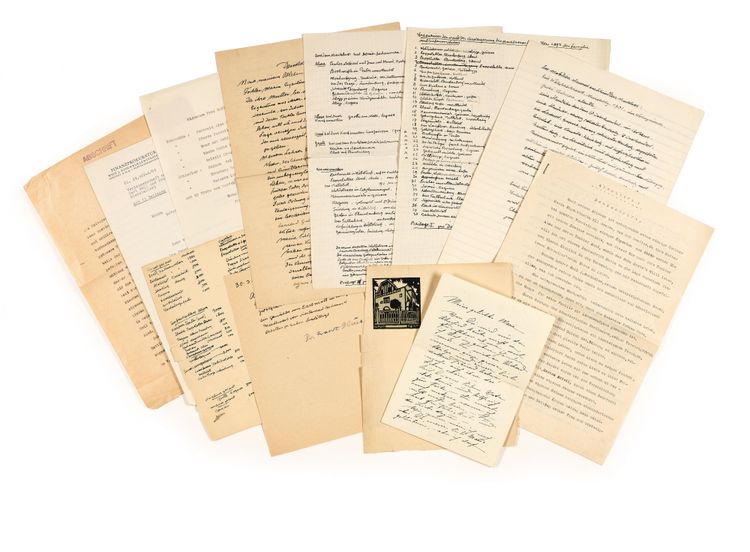

Aus derselben Quelle kommt am 27. Juni in der Auktion Autografen ein Konvolut von Schriftstücken Carl Molls im Dorotheum unter den Hammer (Rufpreis 2000 Euro): etwa das eigenhändige Testament von Jänner 1939, in dem er Maria als seine Erbin benannte, sowie zwei Denkschriften von 1939 und 1943, die Einblick in die komplexe Vermögenssituation der Familie geben.

Listen mit Kunstwerken

Bemerkenswert ist eine der zugehörigen Beilagen von 1943, eine Liste mit Werken Emil Jakob Schindlers, die Mitglieder der Familie bereits bekommen hatten, und elf derer, die er im Laufe der Jahre selbst erworben hatte. Zu den Werktiteln vermerkte er das Jahr des Ankaufs, die Verkäufer, den einstigen Kaufpreis und den "heutigen Marktwert".

Fünf der Erwerbungen datieren aus dem Zeitraum von 1939 bis Jänner 1943 und könnten der Provenienzforschung bisher unbekannte Indizien liefern. Bei der Kunsthandlung Neumann kaufte er beispielsweise 1939 Frühling in Hütteldorf ("500 RM"), dem er einen Marktwert von 1000 Reichsmark zuwies. Ob es sich dabei um das Bild Frühling in Hacking (1883) handelt, für das der Rückgabebeirat im November 2023 die Restitution empfahl, ist unklar.

Die Archivarin des Belvedere und Provenienzforscherin Monika Mayer konnte den Fall rekonstruieren: Das kleine, auf Holz gemalte Landschaftsstück gehörte noch 1938 der Bankierstochter Lili Oppenheimer.

Moll als Kulturguthüter

Den entscheidenden Hinweis lieferte ein Schriftstück Molls aus dem dokumentarischen Nachlass im Wien-Museum, das Cornelia Cabuk im Zuge ihrer Recherchen zum Werkverzeichnis Molls fand: eine Liste von Kunstwerken, "deren Abwanderung einen Verlust für unseren Kulturbesitz bedeuten würde". Angeführt sind acht NS-verfolgte Eigentümer und Sammlerinnen (inklusive deren Adressen), mit den jeweils als "besonders bedeutend" eingestuften Werken. Welche Rolle Moll bei diesen nachfolgenden Entziehungen tatsächlich spielte, ist bis heute ungeklärt.

Lili Oppenheimers Schindler-Bild gelangte jedenfalls als Legat der Familie Moll-Eberstaller in den Bestand der Österreichischen Galerie (Belvedere): so wie auch zahlreiche andere Gemälde, die in Listen im Autografen-Konvolut aufscheinen.

Regimekonforme Diktion

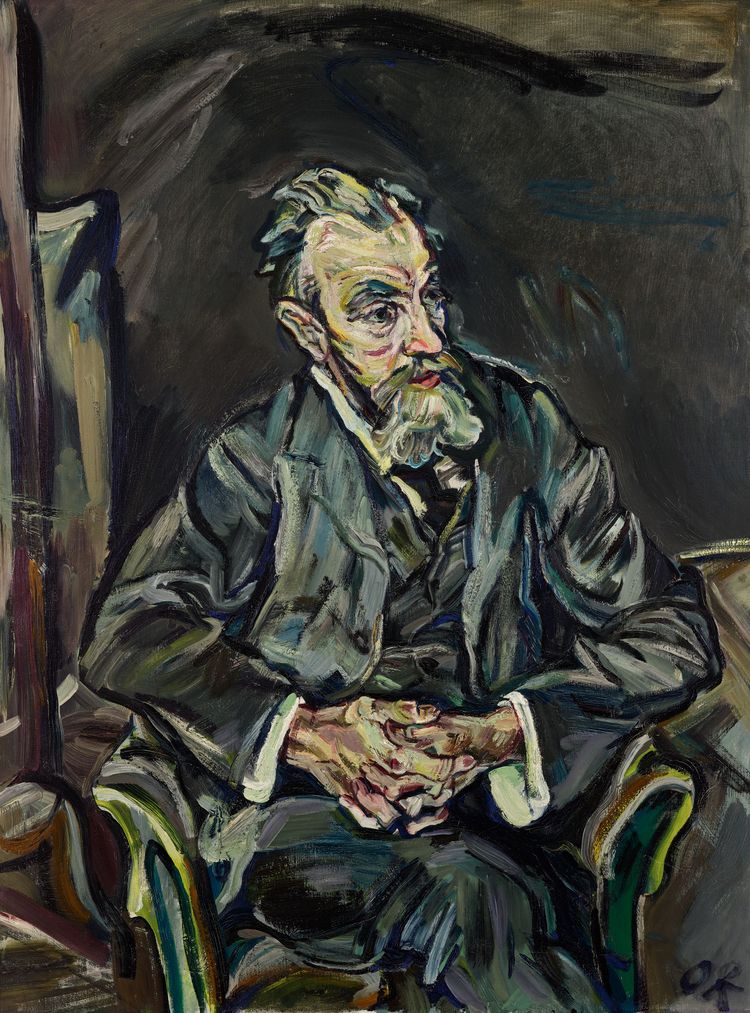

Darunter etwa das von Oskar Kokoschka 1913 gemalte und 1943 mit 10.000 RM bewertete Porträt seines einstigen Mentors Carl Moll. 1937 hatte Moll eine erste repräsentative Ausstellung im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie (Mak) organisiert, "nachdem die nationalsozialistisch eingefärbte Secession dem in Deutschland schon als ‚entartet‘ diffamierten" Kokoschka keinen Raum mehr zur Verfügung stellen wollte", wie Bernadette Reinhold, Leiterin des Oskar-Kokoschka-Zentrums, im Werkverzeichnis von Carl Moll (2020) resümierte.

Mehr als 400 Arbeiten Kokoschkas, dem die Nationalsozialisten einen "ausgesprochen krankhaften Charakter" attestierten, waren damals in Deutschland beschlagnahmt worden. In den 1943 von Moll verfassten, jedoch nie publizierten Memoiren blieb Kokoschka, der 1938 nach England geflohen war, nicht unerwähnt. Die Diktion, in der Moll die leidenschaftliche Beziehung zwischen dem Künstler und seiner Stieftochter abhandelte, fiel regimekonform aus: "Fast wäre es zu einer Verbindung gekommen, wenn nicht der gesunde Sinn Almas das Krankhafte im Charakter Kokoschkas erkannt und sich zur rechten Zeit zurückgezogen hätte", lautete die Bilanz. (Olga Kronsteiner, 8.6.2024)