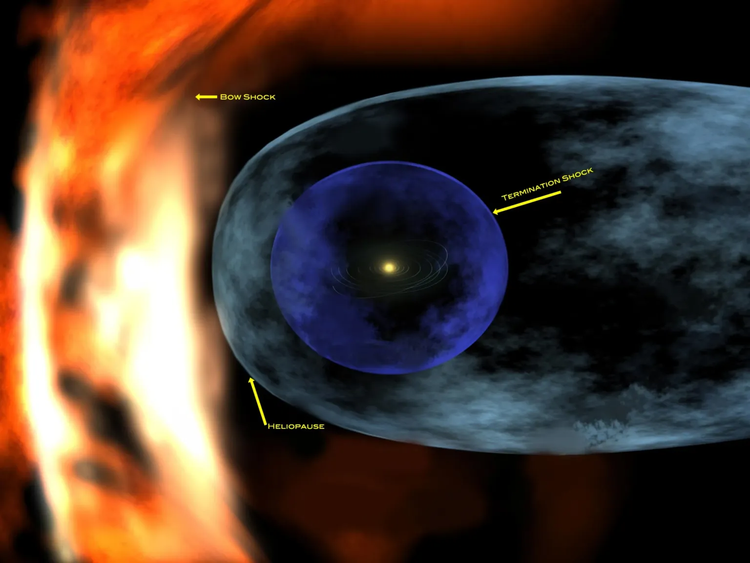

Die Weiten des interstellaren Raumes sind für eine sprichwörtliche Leere bekannt. Dabei gibt es auch zwischen den Sternen einen Strom teils hochenergetischer Teilchen. Erreichen können sie uns nicht: Der ebenfalls aus geladenen Teilchen bestehende Sonnenwind erzeugt eine schützende Blase, die sich bis weit jenseits der Planeten unseres Sonnensystems erstreckt und Teilchenströme von außen effektiv abhält.

Zumindest dachte man das bis jetzt. Doch nun berichtet eine neue Studie im Fachjournal Nature Astronomy, dass es Ausnahmen von dieser Regel geben könnte, wenn unser Sonnensystem mit Wolken aus kalten Teilchen in unserer Milchstraße kollidiert. Die Sonne steht nämlich nicht still, sondern bewegt sich im Verhältnis zu den Objekten ihrer weiteren Umgebung. Dazu zählen auch mehrere kalte Gaswolken, mit denen sie und das Sonnensystem in der Vergangenheit kollidiert sein könnten. Zumindest eine solche Kollision wurde bisher angenommen.

Kollision in der Vergangenheit

Um herauszufinden, ob es dazu kam und ob ein solches Ereignis einen Einfluss auf die Erde haben könnten, genügt es aber nicht nur zu wissen, wo sich die Objekte befanden und ob sie kollidierten. Auch die Form und das Verhalten der Heliosphäre müssen bekannt sein, um zu verstehen, inwieweit sie in der Lage war, den kalten Teilchenschauer der Wolken abzuschirmen.

Diesen beiden Fragen näherte sich das Team um Studienautorin Merav Opher von der Universität Boston mit Computermodellen an. Und man fand tatsächlich Anzeichen auf eine mögliche Kollision des Sonnensystems mit der letzten einer Reihe von verhältnismäßig dichten, kalten Gaswolken im Sternbild des Luchses vor zwei Millionen Jahren.

Möglicher Auslöser für Eiszeit

Die Wolke, um die es hier geht, besteht nicht nur aus Wasserstoffatomen, sondern enthält auch schwere Elemente wie eine radioaktive Variante von Eisen sowie das ebenfalls radioaktive Plutonium 244, beides Reste von Sternexplosionen. Anfangs hätte die Heliosphäre den Einfluss der Wolke abgeschirmt, doch nach und nach könnte die Wolke die Heliosphäre verdrängt haben. Den Berechnungen zufolge dürfte die Wolke die Heliosphäre in einer Richtung bis auf ein Fünftel der Entfernung zwischen Erde und Sonne geschrumpft haben, sodass die Erde in den Einfluss des interstellaren Mediums gelangte. Je nach Größe der Wolke könnte diese Phase einige Hundert oder einige Millionen Jahre gedauert haben.

Tatsächlich konnte das Team zeigen, dass der berechnete Zeitpunkt mit einer dokumentierten Häufung der Elemente Eisen und Plutonium im Meer, im Arktiseis und sogar auf dem Mond übereinstimmt. Zudem gibt es aus dieser Zeit Anzeichen für eine Abkühlung des Planeten. Das legt nahe, dass die Kollision mit der Wolke sogar im Zusammenhang mit globalen Eiszeiten stehen könnte. Sicher sagen lässt sich das nicht, betont das Team. Man wisse nicht, welchen Effekt kalte Wolken genau auf die Erde haben können.

"Es ist äußerst selten, dass unsere kosmische Nachbarschaft außerhalb des Sonnensystems das Leben auf der Erde beeinflusst", sagt Avi Loeb von der Universität Harvard. "Es ist aufregend herauszufinden, dass unsere Passage durch dichte Wolken vor ein paar Millionen Jahren die Erde einem viel größeren Fluss kosmischer Strahlen und Wasserstoffatomen ausgesetzt haben könnte." Die Ergebnisse würden einen neuen Blickwinkel auf die Entwicklung des Lebens auf der Erde und auf unsere kosmische Nachbarschaft eröffnen.

"Sterne bewegen sich", sagt Erstautorin Opher, "und diese Studie zeigt, dass sie sich nicht nur bewegen, sondern auch drastische Veränderungen erleben."

Wenig bekannte Region

Wie der interstellare Raum genau aussieht, ist nach wie vor Gegenstand von Forschungen. Messdaten von außerhalb des Sonnensystems sind rar. Die einzigen beiden menschengemachten Objekte, die bisher das Sonnensystem verlassen haben, sind die beiden Voyager-Sonden, die in den 1970er-Jahren ins All starteten und eigentlich die äußeren Planeten erforschten. Dank ihrer Daten wissen wir, dass die Heliosphäre etwa die 130-fache Ausdehnung des Abstands zwischen Erde und Sonne hat.

Dass es außerhalb des Sonnensystems turbulenter zugehen könnte als bisher gedacht, legen neuerdings Daten von Voyager 1 nahe. Nach dem Verlassen der Heliosphäre 2012 registrierte die Sonde seit 2020 wieder Aktivität, bevor sie wegen eines Softwarefehlers ausfiel. Die gelungene Reparatur macht Hoffnungen, mehr über das seltsame Phänomen herauszufinden. Manche Fachleute vermuten, dass es sich auch hier um eine interstellare Wolke handeln könnte.

Das Team hinter der Studie will derweil seine Methoden verfeinern, um noch weiter in die Vergangenheit zu blicken. Dabei sollen auch Daten des Gaia-Weltraumteleskops der Europäischen Weltraumagentur Esa helfen, das eine 3D-Karte unserer Galaxie erstellt und dabei auch die Bewegung von Sternen eruiert. So wird sich der Weg unseres Sonnensystems innerhalb der Galaxie vor sieben Millionen Jahren bestimmen lassen. Das Team ist sicher, dass es in der Vergangenheit weitere solcher Kollisionen gegeben hat, die nun der Forschung zugänglich werden könnten. "Das ist erst der Anfang", ist Opher überzeugt. (Reinhard Kleindl, 11.6.2024)