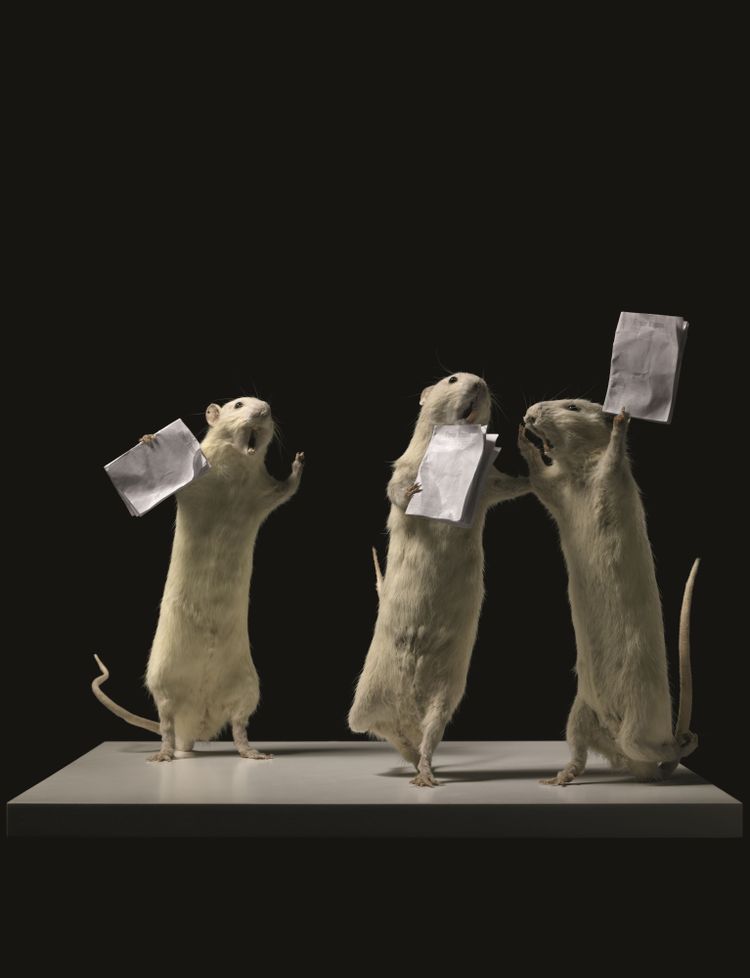

Sie plaudern, tanzen, feiern, konferieren, posieren, schreien oder demonstrieren – die präparierten weißen Ratten der Künstlerin Deborah Sengl. In 16 gläsernen Schaukästen stehen sie auf Säulen in jenem lichtdurchfluteten Raum des Jüdischen Museums Wien, in dem sonst regelmäßig der "Debate Club" stattfindet.

Wem diese bekannt vor kommen, der hat recht: 2014 schon zeigte die Künstlerin im Museum Essl 176 Ratten in 44 Szenen, die Ratzenfleisch gewordene Bilder aus der Tragödie Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus waren. Damals gemahnte Sengls Arbeit an den 100 Jahre zuvor ausgebrochenen Ersten Weltkrieg. Kraus brauchte für die Aufarbeitung des Krieges 220 Szenen.

Aus ihren 44 Szenen, die 2014 ohne Text gezeigt wurden, wählte Sengl nun – 150 Jahre nach der Geburt von Karl Kraus – 16 aus, um gemeinsam mit der Lyrikerin Lydia Haider eine neue Arbeit zu schaffen: Die letzten Tage der Demokratie heißt die Ausstellung, die just am 29. September, dem Tag der Nationalratswahl in Österreich, endet.

Backstagebereich des Krieges

Die Zusammenarbeit von Sengl und Haider kann man ohne Übertreibung als kongenial bezeichnen. Sengls Dioramen zeigen die Figuren, die Kraus quasi im Backstagebereich des Krieges, in Büros, Ballsälen, Zugabteilen, Wohnzimmern, Konferenzsälen oder auf der Straße, beschrieb, in sterilem, vermeintlich unschuldigem Weiß. Auch eine "Patriotendemo" und eine "Remigrationskonferenz" finden sich da.

Haider lieferte zu jedem Schaukasten in schreiend großen Lettern geschriebene Texte, die zwischen scheinbar lyrischem Versmaß und Wutausbrüchen in deftiger Fäkalsprache oszillieren. Die Entscheidung für durchgängige Großschreibung war keine grafische, sondern gehört zu den Versen Haiders. Sie sind auf schreiend gelben Tafeln über den Kästen angebracht, jeweils auf der Rückseite mit treffsicheren, ebenso poetischen Übersetzungen ins Englische von Deborah Holmes.

Die briefmarkengroßen Ausgaben der Neuen Freien Presse, die da drei Ratten schreiend in die Luft halten, sind 100 Jahre später als "Soziale Medien" tituliert. Auf der gelben Tafel dichtet Haider dazu: "HÖRT ZU DEN WARNUNGEN, DIE WIR GEBEN: HIER STEHT ES GESCHRIEBEN IN WEISS AUF ALT: FICKT EUCH INS KNIE SELBST (...)"

Eine einzige Ratte, genannt "der Mahner", ist pechschwarz – extra eingefärbt, wie Sengl beim gemeinsamen Rundgang durch die Schau erklärt. Die Ratte sitzt am Schreibtisch, die randlose Brille hat sie auf einen Haufen Papier auf einem Schreibtisch im Stil von Adolf Loos neben eine Loos-Lampe geworfen. Sie hält die Hände vor die Augen.

Die Ähnlichkeit mit Karl Kraus ist nicht zufällig. Er "reflektiert", wie Sengl erklärt, und wer weiß, vielleicht ist er von seiner eigenen schwarzen Tinte eingefärbt worden. "ICH LACH NICHT MEHR UND SCHREIB ALLES AUF", dichtete Haider zum schwarzen Nager. Wenige Zeilen später hört man einen nihilistischen Chor, der vielleicht auch Schreibenden der Gegenwart bekannt vorkommt: "BRINGT NICHTS BRINGT NICHTS BRINGT NICHTS", und weiter: "UND WENN AM LETZTEN TAG WER FRAGT: WELCHEM SOLLEN WIR GLAUBEN? DANN SAGT EIN STIMM MIR: DU BIST SO IN DER SCHRIFT, DU UNNÜTZE SAU DU."

Hoffende Zweckpessimistin

Während die toten Tiere natürlich von Profis präpariert wurden, hat Sengl fast alle Requisiten selbst gebaut, im Stil möglichst nah an den 1910er-Jahren, wie sie betont.

Sengl sieht die heutige Bedrohung der Demokratie durch einen Rechtsruck in Österreich und Europa: "Ich bin aber eine Zweckpessimistin und hoffe, dass es noch nicht zu spät ist." Ihre Ausstellung könne man auch als "unsere Art von Wahlkabine" sehen.

"Wenn alles gutgeht, bauen wir sie am 29. September ab", assistiert ihr Hannes Sulzenbacher, der die Schau, die am Dienstagabend eröffnet wurde, gemeinsam mit Museumschefin Barbara Staudinger und Tom Juncker kuratiert hat, "sonst müssen wir vielleicht verlängern." Spontane Interventionen seien durch den neu geschaffenen Ausstellungsraum im Erdgeschoß künftig öfter möglich, so Sulzenbacher: "In diesem Space können wir schneller reagieren." (Colette M. Schmidt, 19.6.2024)